CHAPITRE VII

SÉPARATION OU REVISION. — L'UNION ÉVANGÉLIQUE

(JUILLET 1870 À FÉVRIER 1873)

----------

Pendant ces deux ans et demi, il se produisit peu à peu dans les opinions du gouvernement neuchâtelois un changement complet, dont il importe de chercher les causes et de signaler les phases.

En été 1870, ce gouvernement semblait décidé à provoquer la séparation de l'Église et de l'État, et le comité du christianisme libéral le pressait d'agir dans ce sens.

Comment en viendra-t-il d'abord à se désintéresser de ce principe, tout en le maintenant encore sur son programme, puis à y opposer la revision de la loi, et enfin, à le combattre directement et à mener une campagne passionnée contre ceux qui le défendaient? La revision, mentionnée, comme en passant, dans le programme des chrétiens libéraux du 5 juin 1869, était alors plutôt une menace pour pousser les orthodoxes vers la séparation: elle gagna bientôt des partisans toujours plus nombreux dans le sein du parti radical et elle finit par l'emporter définitivement en 1873, lorsque fut élaborée la nouvelle loi ecclésiastique.

Cette évolution est curieuse à étudier; elle fut amenée par des facteurs assez divers.

Il faut remarquer d'abord que les débats sur la question ecclésiastique, rapidement conduits pendant les dix-huit mois précédents, subirent tout à coup un temps d'arrêt prolongé, ensuite des graves événements qui se déroulaient en Europe.

(Ferdinand L'Hardy, L'Église nationale neuchâteloise, son passé, son présent et son avenir, Neuchâtel, 1871. — Nous mentionnerons ici cette brochure importante, dont la publication fut retardée; elle n'exerça pas d'influence, parce qu'elle ne représentait pas un point de vue qui eût alors quelque chance d'être adopté. L'auteur fait une critique très vive et souvent injuste de l'Église neuchâteloise et du multitudinisme. Il reproche au clergé de vouloir reconstituer une Église nationale, séparée de l'État, dans laquelle tout demeurerait sur l'ancien pied. Il proteste contre le monopole que supposerait ce titre de national: l'Église, pour le justifier, serait entraînée à des complaisances vis-à-vis de la multitude incrédule et à des rigueurs contre toute manifestation de vie spirituelle. Elle ne sera vivifiée que si elle introduit une discipline sérieuse sur ses membres et si elle observe strictement le dimanche. M. L'Hardy ne dit pas comment cette discipline devrait être organisée et il ne toucha pas aux problèmes que cette question soulève. Il était partisan du séparatisme et cela suffisait, pour que cette brochure, qui contient des choses excellentes, demeurât sans action sur l'opinion publique, absolument hostile à cette tendance: on voulait une Église évangélique, mais franchement multitudiniste.)

En juillet 1870 éclatait la guerre franco-allemande, et toute l'attention publique fut absorbée par cette lutte gigantesque: pendant bien des mois, on ne songea plus guère ni au travail de la commission du grand conseil, ni aux réunions religieuses que M. Trocquemé présidait à La Chaux-de-Fonds et à Cernier. La guerre eut un autre effet plus direct sur nos affaires ecclésiastiques, en ce qu'elle provoqua au mois de septembre le départ de M. Buisson. Adversaire déclaré de l'empire, il alla immédiatement se mettre au service de sa patrie menacée: le 9 septembre, il écrivit de Paris, qui allait être envahi, une lettre saisissante sur les crimes du passé, l'expiation qui se prépare et le relèvement qu'il espère. (L’Émancipation, II. p. 297.) Ce départ devait avoir de graves conséquences: M. Buisson était un partisan déclaré et sincère de la séparation: il voulait arriver à fonder une communauté qui partageât ses vues en matière religieuse, mais jamais il n'aurait consenti à les imposer à ses adversaires. Il ne caressait point le projet secret de s'insinuer peu à peu dans l'Église pour engager ensuite les orthodoxes à en sortir, s'ils ne s'y trouvaient pas bien: il voulait l’entière liberté pour tous et déclarait hautement qu'elle ne serait réalisée qu'avec la suppression complète de tout budget des cultes. Il avait réussi à persuader ses partisans d'inscrire cet article dans leur programme. Quand il ne fut plus là pour diriger le mouvement du christianisme libéral, il ne se trouva personne dans le parti qui fût à même de le remplacer: l'Émancipation ne fit que végéter, quand elle fut privée de la plume élégante de ce polémiste de premier ordre: mais surtout, les principes libéraux ne furent plus soutenus avec la hauteur de vues et la puissance de conviction qui avaient valu à M. Buisson ses succès.

Au moment où éclatait la guerre, un autre événement d'une portée universelle attirait l'attention du monde et devait avoir son contre-coup dans notre petit pays; le 18 juillet 1870, le concile du Vatican proclamait le dogme de l'infaillibilité du pape. On avait suivi avec un intérêt passionné la lutte désespérée engagée par les adversaires de l'ultramontanisme; on saluait avec sympathie le courage des catholiques qui se refusaient à courber la tête devant la chose jugée. Mais bientôt, leur cause fut compromise par l'intervention malheureuse des gouvernements; les luttes du Kulturkampf éclatèrent en Allemagne et dans nos cantons suisses: les actes de violence se succédèrent, et les hommes politiques qui se jetèrent dans cette guerre confessionnelle, comprirent quelle arme l'union de l'Église et de l'État mettait entre leurs mains, pour combattre les ultramontains et favoriser les vieux-catholiques. D'ailleurs, les partisans du libéralisme religieux en Suisse n'avaient jamais été favorables au principe de la séparation; ils ne croyaient guère à la possibilité de maintenir une Église d'où les éléments évangéliques seraient sortis, et M. Buisson devait leur sembler un utopiste, qui ne s'entendait pas aux affaires ecclésiastiques.

La question religieuse ne se posait pas en effet à ce moment dans le seul canton de Neuchâtel: toute la Suisse protestante était du plus au moins engagée dans une crise très grave; partout les protestants libéraux, les réformistes, comme on les appelait dans la Suisse allemande, cherchaient à faire reconnaître leurs droits: dans les Églises où ils étaient déjà en nombre, comme à Berne, à Zurich ou à Genève, ils entendaient s'y maintenir, tout en arborant leur drapeau plus franchement qu'ils ne l'avaient fait jusqu'alors; dans les cantons où tout le clergé était orthodoxe, comme à Bâle, à Neuchâtel et dans le canton de Vaud, ils provoquaient des conflits, ils protestaient contre la tyrannie des évangéliques, ils avaient leurs martyrs; toute la presse suisse s'occupait du cas du pasteur de Motier-Vully destitué et du suffragant de Begnins suspendu de ses fonctions pour cause de rationalisme. On n'entendait parler que de protestations indignées des coryphées du libéralisme contre les confessions de foi et les liturgies obligatoires; plusieurs d'entre eux annonçaient publiquement qu'ils se refusaient à lire le symbole des apôtres, et ils déliaient les autorités d'oser sévir contre eux. Les orthodoxes intimidés s'ingéniaient à formuler un minimum de foi chrétienne, dont ils réclamaient le maintien; les libéraux se refusaient fièrement à toute concession.

Mais aucun d’eux ne songeait à provoquer la séparation de l'Église et de l'État; laissés à eux-mêmes, ils sentaient qu'ils n'auraient fait que végéter: les Églises libérales d'Allemagne avaient eu une triste fin: l'appui de l'État pouvait seul donner consistance et durée au mouvement réformiste: «Ne sortez pas, disait M. Kambli, pasteur à Horgen, aux vieux-catholiques; si nous étions sortis comme on nous le conseillait depuis vingt ans, nous n'aurions plus de paroisses derrière nous.» (Journal religieux, 1871, p. 200.) Ces paroles furent prononcées dans une grande assemblée générale des partisans suisses du protestantisme libéral, tenue à Bienne, le 13 juin 1871. Les nombreux délégués neuchâtelois qui y prirent part, furent sans doute frappés de ces arguments; ils durent se demander pourquoi ils seraient les seuls à défendre le principe de la séparation et à payer leur pasteur de leur bourse; il était bien plus simple de réclamer une place dans l'Église établie, à côté des pasteurs évangéliques, et de confier à l'État le soin de pourvoir à l'entretien du culte. Comme la loi ecclésiastique créait des difficultés à la réalisation de ce plan, la revision de cette loi était indiquée comme le moyen le plus simple et le plus sûr d'atteindre le but proposé.

Dans le canton de Neuchâtel, de nouvelles élections législatives venaient d'amener en mai 1871 un changement dans le personnel du conseil d'État: M. Numa Droz fut nommé directeur des départements de l'instruction publique et des cultes: il faisait alors son entrée dans la vie politique, où il devait fournir une si brillante carrière: avec une ardeur de débutant, il résolut d'entreprendre immédiatement la réforme des deux départements qui lui étaient confiés, et de libéraliser d'abord l'école, puis l'Église.

Le changement d'attitude du gouvernement, dont on a vu les premiers symptômes lors de la suppression d'un poste de pasteur au Locle, s'accentua dès lors d'une manière toujours plus sensible. Le christianisme libéral avait rencontré de nombreuses sympathies chez les personnalités les plus marquantes du parti radical; conseillers d'État, députés au grand conseil et aux chambres fédérales, préfets, juges, figuraient dans les comités et parmi les signataires des manifestes. C'était leur droit incontestable, du moment que les conférences libérales répondaient à leurs aspirations. Mais les relations de l'Église et de l'État n'en étaient pas moins gravement altérées; la neutralité bienveillante de jadis faisait place à une hostilité toujours moins déguisée, et l'on se trouvait dans cette situation tout à fait irrégulière, que le conseil d'État, qui avait la haute direction de l'Église par son droit de suprématie, était composé dans sa majorité d'hommes se rattachant notoirement à un culte organisé en dehors des cadres de cette Église et dans le but de la combattre. Les membres du gouvernement doivent être parfaitement libres de professer la foi qui leur convient et de se rattacher à la communauté de leur choix, sans qu'il en résulte de préjudice pour personne: mais aussi, l'Église doit pouvoir poursuivre son œuvre, sans courir le risque d’être paralysée par des magistrats qui ne partagent pas sa foi. Il est toujours fâcheux que des considérations religieuses entrent en ligne de compte dans la politique. Comment en serait-il autrement, lorsque le sort de l'Église dépend des convictions religieuses des chefs de l'État? Quand le cours des événements rend manifeste un tel danger, la séparation s'impose.

Telle était la situation très tendue, lorsque fut fondée l'Union évangélique. C'est de La Chaux-de-Fonds que partit la première impulsion, et ce sont les hommes d'action de La Chaux-de-Fonds qui ont dès ce moment pris en mains la direction du mouvement. C'était déjà un pasteur de cette localité, M. L. Jacottet, qui avait présenté au synode le rapport concluant à la séparation.

À La Chaux-de-Fonds, la situation était, en effet, particulièrement grave, et, même sans changement de loi, une première brèche pouvait se produire d'un jour à l'autre dans les murs de la forteresse. Dans cette grande cité industrielle, toute une partie de la population était depuis longtemps déjà devenue étrangère à l'Église; les conférences les plus agressives contre l'Évangile avaient été très applaudies et le culte libéral accueilli avec une grande faveur; M. Trocquemé y avait élu domicile; c'était de là qu'il rayonnait dans les autres districts. À la première élection ecclésiastique, un conflit était inévitable.

Avec l'ardeur particulière au caractère montagnard, les membres évangéliques du troupeau avaient pris très nettement position et s'étaient groupés autour de leurs pasteurs, pour défendre leur foi. Mais ils étaient peinés de voir combien peu on se préoccupait de leur sort dans les autres paroisses; le sentiment de la solidarité n'existait pas: chaque Église formait un petit monde à part, qui ne s'occupait pas de ce qui se passait chez le voisin. La vie ecclésiastique n'avait point encore pénétré dans le peuple: il y avait eu une certaine agitation dans les localités où avaient été données les premières conférences de M. Buisson; depuis lors, cette agitation avait eu le temps de se calmer et les paroisses ne comprenaient point qu'elles étaient gravement menacées, si l'une d'elles, et la plus grande, succombait dans la lutte.

C'est ce qui engagea le Journal religieux à jeter un cri d'appel, le 17 juin 1871, pour solliciter les adhérents du christianisme évangélique de s'organiser pour la lutte. Leurs adversaires, connaissant la puissance de l'association, avaient pris les devants: on a vu que M. Buisson avait constitué une Union du christianisme libéral avec des comités dans chaque district et que ces comités avaient eu l'année précédente, une assemblée générale aux Hauts-Geneveys: ils étaient entrés en relation avec les sociétés analogues du reste de la Suisse et ils étaient devenus une section de l'Union libérale suisse, fondée à Olten le 14 juin 1870, et qui venait d'avoir à Bienne, le 13 juin 1871, ses secondes assises. Pourquoi les chrétiens évangéliques demeureraient-ils comme une masse sans cohésion? Pourquoi n'imiteraient-ils pas cet exemple?

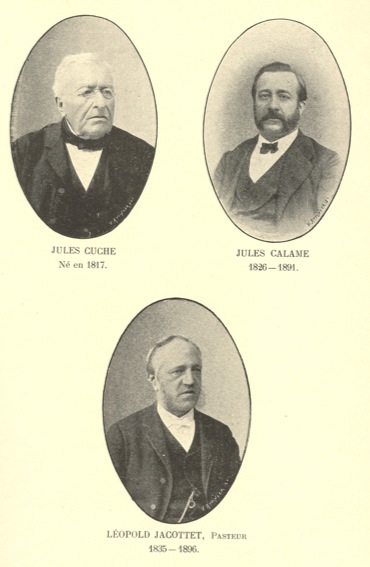

Cet appel répondait trop bien aux vœux de l'Église de La Chaux-de-Fonds, pour n'être pas immédiatement entendu. Un comité d'initiative se forma, (II était composé de MM. J. Calame-Robert, président: L. Jacottet, pasteur, vice-président; J. Courvoisier. pasteur, secrétaire: Lucien Landry, caissier; J. Cuche; G. Borel-Girard, pasteur; Hugli-Borrel; G. Godet, diacre; F. Perret, H. Benoit et G.-A.Leuba.) et, le 4 juillet, il lançait une circulaire invitant les membres croyants de l'Église nationale neuchâteloise à former une association, pour veiller aux intérêts de cette Église, au moment où des questions vitales pour elle étaient pendantes devant le grand conseil.

La circulaire rencontra un accueil plus favorable qu'on n'aurait pu le supposer: le comité reçut des réponses encourageantes de presque toutes les paroisses, et, par lettre du 21 août, il convoqua les délégués des comités locaux à se réunir en assemblée générale dans le temple d'Auvernier, le lundi 13 septembre 1871. L'ordre du jour portait: Constitution de l'Union évangélique, discussion du projet de règlement et nomination du comité central.

Au jour fixé, les délégués de trente-sept paroisses arrivèrent de tous côtés à cette assemblée. Seule, la Côte-aux-Fées avait refusé d'y prendre part; Serrières, Saint-Aubin, Saint-Sulpice et les Brenets n'avaient pas répondu; des paroisses allemandes, celle de Neuchâtel avait seule son pasteur pour représentant.

Le succès de l'entreprise semblait assuré, mais l'Union évangélique faillit sombrer, le jour même où elle allait mettre à la voile.

Au moment où, sous la présidence de M. Jules Calame-Robert, l'on aborda la discussion du règlement, une question préalable fut soulevée par MM. H. DuBois, J. Évard et Félix Bovet: N'était-il pas dangereux de constituer une association dont les membres se compteraient, ce qui amènerait des divisions dans les paroisses même où la lutte n'était pas engagée? N'était-il pas préférable de ne rien créer de nouveau et de charger simplement le comité de La Chaux-de-Fonds de convoquer des assemblées comme celle-ci, quand le besoin s'en ferait sentir?

Cette opinion allait à rencontre des intentions des promoteurs du mouvement, qui voulaient créer, en vue de la lutte imminente, une organisation complète, avec comités locaux et comité central. Aussi, lorsque l'assemblée, craignant de voir quelques-uns de ses membres se retirer, eut adopté, par 20 voix contre 22, la proposition d'en rester au statu quo, le comité d'initiative déclara qu'il refusait le mandat dont on le chargeait. Les délégués allaient se disperser, quand M. H. de Meuron, pasteur, proposa de ne pas se séparer dans ces conditions et de tenter de se réunir encore une fois l'après-midi, pourvoir s'il n'y avait pas possibilité de s'entendre. Cette idée répondait au sentiment général et fut admise.

M. DuBois fit alors une proposition conciliatoire, qui fut adoptée à une immense majorité: il n'y aurait pas de règlement, mais l'Union évangélique serait constituée provisoirement, pour un an, avec un comité central, des comités locaux, là où le besoin s'en ferait sentir, et des correspondants dans les autres paroisses. Le comité d'initiative déclara qu'il n'en demandait pas davantage pour le moment, et le comité central fut élu, séance tenante, à raison de deux députés par district.

Ces délégués furent:

MM. Henri Jacottet et Robert-Tissot, pour Neuchâtel,

Ch. Bovet et Henriod, pour Boudry;

A. Guyot et Alex. Perrochet, pour le Val-de-Ruz;

J. Jequier et H. de Rougemont, pour le Val-de-Travers,

Alex. Robert et Comtesse, pour Le Locle;

Calante-Robert et Léop. Jacottet, pour La Chaux-de-Fonds.

L'Union était sauvée et elle allait commencer sa vie très active, mais de courte durée.

Le comité eut quelque peine à trouver un président; on préférait ne pas choisir un pasteur: sur le refus de MM. J. Cuche, Calame-Robert et L. DuBois-DuBois, M. Ch. Bovet-de Muralt se décida enfin à accepter cette charge.

La fondation de l'Union évangélique fut un événement d'une importance majeure pour l'Église neuchâteloise. Les adhérents du christianisme évangélique ne pouvaient, sans compromettre gravement leur cause, demeurer isolés, quand leurs adversaires avaient une organisation puissante et active. On était sans doute en droit de regretter les temps paisibles où l'Église ne connaissait pas la division des partis; mais la guerre était déclarée depuis trois ans, la campagne était menée avec vigueur par des hommes décidés d'arriver à leurs fins; dans ces conditions, les partisans de l'Église, telle qu'elle avait existé jusqu'alors, auraient agi avec une grande imprudence, s'ils s'étaient refusés à s'organiser pour la défense.

Les corps ecclésiastiques constitués, conseils d'anciens, colloques et synode, ne pouvaient jouer ce rôle; ils étaient empêchés par leur caractère officiel de prendre position à la tête d'un parti militant; ils étaient les représentants de l'Église tout entière, et c'est ce qui engagea M. Cuche, vice-président du synode, à refuser la présidence de l'Union évangélique. Le synode avait fait preuve d'une initiative à laquelle on ne s'attendait pas, en créant une caisse centrale, destinée à répondre aux besoins de l'Église auxquels il n'était pas pourvu par le budget des cultes: c'était de sa part un acte d'indépendance considérable; on ne pouvait lui demander davantage, sans courir le risque de faire naître des conflits avec le gouvernement.

Le premier acte du comité central de l'Union évangélique fut d'annoncer la naissance de cette association et d'en expliquer le but dans une Adresse à tous les membres de l’Église réformée du canton, adresse signée par tous les membres du comité et datée de Colombier, le 2 novembre 1871.

«Le but que nous nous proposons, disaient-ils, n'est pas de modifier, non plus que de conserver à tout prix les institutions ou les formes extérieures de l'Église neuchâteloise. Nous ne voulons qu'une chose, c'est que l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, la sainte parole du Dieu vivant demeure le trésor, la règle et la vie de notre Église, et nous combattrons tout ce qui tendrait à ôter à cette Église sa liberté, condition indispensable de son existence comme membre du corps de Christ.»

Le comité annonçait en même temps que, pour ne pas provoquer de divisions, il ne ferait pas signer de listes d'adhésions et qu'il ne réclamerait pas de cotisation des membres; il comptait, pour couvrir ses frais, sur le concours spontané de ses amis.

L'Union évangélique neuchâteloise. sans renoncer à son indépendance, se rattacha, comme section cantonale, à l’Union évangélique suisse (evangelischer kirchlicher Verein) qui se fonda à Olten, le 26 septembre. Cette société avait pour but de grouper les forces évangéliques des Églises nationales, en vue de la grande lutte religieuse qui avait éclaté dans la plupart des cantons protestants.

Dans le canton de Neuchâtel. l'Union évangélique n'eut pas l'occasion de déployer beaucoup d'activité pendant la première année de son existence; la question ecclésiastique semblait momentanément oubliée; cependant le parti évangélique put, alors déjà, constater quel avantage il y avait pour lui d'avoir à sa tête quelques hommes vigilants, chargés de veiller à ses intérêts.

Le 24 novembre 1871, le grand conseil avait pris en considération un projet de loi scolaire, élaboré par M. Numa Droz, et qui remaniait complètement les dispositions relatives à l'enseignement religieux. La loi de 1861, qui régissait la matière, avait nettement séparé cet enseignement des autres branches d'instruction; une heure spéciale de la journée, autant que possible la première, était réservée pour les leçons de religion; ces leçons étaient placées sous la direction des autorités ecclésiastiques des divers cultes; elles étaient données dans les locaux scolaires et les instituteurs pouvaient être chargés, s'ils y consentaient, d'en donner une partie.

Le nouveau projet de loi modifiait profondément cet état de choses; il témoignait d'un esprit d'hostilité contre l'Église établie. La loi précédente n'avait pas été conséquente, en ce qu'elle faisait rentrer les heures que les instituteurs consacraient volontairement à l'enseignement religieux, dans le nombre de celles que les commissions scolaires étaient en droit de réclamer d'eux; puis elle faisait figurer l'histoire sainte parmi les branches sur lesquelles étaient interrogés les aspirants au brevet de capacité. Mais le projet ne se bornait pas à ces réformes de détail très justifiées; il élevait à trente le nombre des heures que l'instituteur pouvait être appelé à donner chaque semaine: il autorisait les commissions à augmenter même ce nombre en hiver, de sorte que l'enseignement religieux pouvait être exclu de l'école; il interdisait aux instituteurs de se charger d'un emploi rétribué de manière quelconque, à moins d'une permission expresse de la Direction de l'instruction publique, ce qui pouvait les empêcher de donner des leçons de religion.

L'Église était traitée avec dédain dans le rapport du conseil d'État qui accompagnait le projet: on parlait d'elle comme de l'Église dite nationale, qui n'était que l'Église de la majorité; on reprochait aux pasteurs d'émarger au budget; on leur faisait comprendre qu'ils se déchargeaient sur les instituteurs d'une tâche qui était la leur: les ecclésiastiques des sectes orthodoxes, des chrétiens libéraux, des catholiques leur étaient cités en exemple, parce qu'ils mettaient eux-mêmes la main à l'œuvre, ce qui n'était pas le cas de tous ceux qui appartenaient au culte de la majorité. Singulière situation que celle d'une Église nationale qui se trouvait traitée de la sorte par le conseil d'État!

Le synode adressa un mémoire au grand conseil, pour demander que la loi ne rendit pas impossible l'enseignement religieux dans les écoles: la constitution, en le distinguant des autres branches d'enseignement, n'entendait pas le supprimer, mais lui assigner une place à part. Puis il protesta contre les accusations de paresse lancées contre les membres du clergé. (Bulletin du synode, n° 24; Journal religieux, 1872, n° 8.)

Une réunion de pasteurs se joignit à cette protestation: «Accusés publiquement par l'autorité exécutive dans un document officiel, nous devons à nos paroisses et à la dignité de notre ministère de relever, publiquement aussi, les assertions erronées et les reproches, selon nous injustes et reposant sur des faits inexacts, dont nous sommes l'objet dans ce rapport. Il nous est pénible de constater que, dans cette occasion, le conseil d'État, gardien naturel des droits et des libertés des citoyens, semble avoir oublié sa position d'autorité supérieure, tenue à une impartiale justice envers tous, pour descendre dans la lice et se faire en quelque sorte le champion de tendances religieuses particulières.» (Journal religieux, 1872, n° 7. La pièce est signée par MM. F. Jacottet, Bersot, G. Rosselet, E. Robert-Tissot, Eug. Courvoisier, A. Quinche, J. Courvoisier, Eug. Ladame, P. Comtesse.)

L'Union évangélique intervint à son tour et elle organisa une pétition, qui se couvrit de 10,500 signatures, pour appuyer les réclamations du synode. Elle n'obtint pas tout ce qu'elle aurait désiré, mais le grand conseil modifia le projet de loi suffisamment pour que l'enseignement religieux pût être donné à des heures convenables et avec le concours volontaire des instituteurs.

Ce concours était indispensable, soit dans les grandes localités, où trois ou quatre ecclésiastiques ne pouvaient donner toutes les leçons de religion dans quarante ou cinquante classes, soit dans les paroisses de campagne, où se trouvaient de nombreuses écoles isolées. Mais, du moment que cet enseignement volontaire n'était plus compris dans les heures d'école réglementaires, il devait être rétribué; le budget des cultes ne contenait aucun poste pour cette dépense nouvelle; les dispositions du gouvernement étaient telles qu'il ne fallait pas songer à faire appel à son appui. Le synode décida de mettre cette dépense à la charge de la caisse centrale, qu'il avait créée en octobre 1870 et dont il avait adopté le règlement. (Bulletin du synode, n° 21.)

L'État feignit d'ignorer ce nouvel acte d'émancipation, qui était cependant bien justifié par les circonstances. Cette même caisse pourvut également à la dépense d'une réimpression de la liturgie. Pendant son premier exercice, elle reçut fr. 13.255,20 et la collecte de Noël 1872 s'éleva à fr. 16.268,80. C'était pour l'Église une salutaire école; elle apprenait à s'intéresser directement aux affaires qui la concernaient. Mais cette caisse, administrée par le synode d'une Église unie à l'État, constituait une anomalie; c'était une preuve de plus de la tension qui existait entre les deux conjoints, comme dans un mariage mal assorti.

Après la campagne scolaire, l'Église eut un temps de répit, pendant lequel les partis demeurèrent prêts à la bataille que l'on sentait inévitable. On n'entendait parler de toute part que de lutte ecclésiastique.

Le 6 juin 1872 se réunit à Paris le trentième synode général de l'Église réformée de France, après une interruption de 213 ans. Ce grand événement, qui aurait dû être salué avec joie par les protestants de France, provoqua des divisions qui ne sont point encore apaisées; l'Église n'avait plus son unité de jadis; soixante députés évangéliques se trouvaient en face de quarante-huit protestants libéraux. Que faire? La majorité formula sa confession de foi qui reçut force de loi, mais, quand elle voulut l'imposer à la minorité, celle-ci protesta; l'État refusa d'intervenir; les libéraux désertèrent les synodes; les évangéliques se donnèrent alors une organisation synodale officieuse, qui a rendu de grands services, mais qui n'a qu'une autorité morale; les libéraux se constituèrent de leur côté en conférence. Le synode officieux de Sedan, de 1896, a trouvé une formule qui doit rendre compte des rapports existants entre les deux fractions: les libéraux n'ont aucun droit légal ni même historique dans l'Église réformée, mais ils font partie de la famille protestante. Ces rapports de famille, qui ne sont pas des rapports d'Église, sont difficiles à déterminer. Les grandes questions ecclésiastiques demeurent dans un provisoire qui se prolonge en se compliquant. La séparation, votée en principe par le synode, semble avoir toujours moins de chance de se réaliser; du moins ce ne sera probablement pas l'Église qui la prononcera.

En Suisse, l'opposition des libéraux et des orthodoxes allait s'accentuant toujours dans la plupart des Églises nationales. La Société pastorale suisse mit ce sujet à l'ordre du jour de sa séance de l'été 1872, à Lausanne. M. le pasteur Ch. Porret montra, dans un rapport distingué, quelle était l'opposition radicale et inconciliable des deux théologies en présence; M. Cougnard répondit par un de ces discours brillants qui passionnaient les foules, mais il manqua son effet devant un auditoire comme celui qu'il avait à Lausanne.

À Neuchâtel, un incident prouva les inconvénients du mode de nomination des pasteurs, tel qu'il existait alors. En septembre 1872, un seul candidat s'était inscrit pour le poste vacant de Saint-Aubin: il était appuyé par le colloque: mais deux autres pasteurs furent proposés le jour même de l'élection, et aucun n'obtint la majorité. Il s'en suivit des tiraillements et, en fin de compte, ce fut un Bernois, consacré, il est vrai, à Neuchâtel, qui fut nommé, lors même qu'il y eût un candidat neuchâtelois.

Chacun sentait que la situation devenait de plus en plus tendue; le parti gouvernemental résolut de brusquer les choses et d'arriver à une solution.

La commission, chargée en juin 1870, de faire rapport sur le projet de séparation, avait laissé dormir l'affaire: pendant le courant de l'été 1872, elle fut invitée à activer son travail et à formuler ses conclusions.

L'Union évangélique se réunit à Neuchâtel, le 17 septembre 1872. un an après sa fondation, pour entendre le premier rapport annuel, présenté par M. le pasteur Henriod. Le comité n'avait eu à intervenir que pour organiser la pétition relative à la loi scolaire: il était heureux de n'avoir pas eu à lutter contre des pasteurs portant le rationalisme dans les chaires; «il y aurait imprudence et présomption, ajoutait-il, à vouloir agir pour agir, sans que les circonstances le réclament. Mais il faut s'attendre à tout et il importe qu'au jour du péril, l'Église ne soit pas prise au dépourvu et qu'elle ait un moyen de parler, de réclamer et d'agir.» (Premier rapport de l’Union évangélique neuchâteloise, p. 3.)

Comme M. Bovet de Muralt était atteint déjà par la maladie qui devait l'enlever au moment où sa présence aurait été tout particulièrement précieuse à l'Église, l'assemblée appela à la présidence M. Ferdinand Richard; le comité central fut peu modifié; (MM. F. de Rougemont et H. DuBois, pasteurs, et MM. Colin et Alf. Veuve remplacèrent MM. Perrochet et H. de Rougemont, pasteurs, et MM. Bovet et A. Guyot.) son bureau fut transféré de Boudry au Locle. C'était à ce comité que devait revenir la lourde responsabilité de diriger l'association pendant la période de crise qui allait s'ouvrir: on ne pensait pas alors que cette crise fût aussi rapprochée, mais les événements se précipitèrent.

Le 20 novembre 1872, le grand conseil se réunissait, ayant à son ordre du jour le rapport de la commission chargée d'examiner la question de la séparation. La commission déclara qu'elle n'était pas en mesure de formuler des conclusions. M. Numa Droz lui avait fait savoir qu'il ne pouvait plus défendre le projet présenté trois ans auparavant par M. G. Guillaume, son prédécesseur. Ensuite de ce changement d'attitude, la commission demandait de nouveaux délais, pour essayer d'arriver à une solution définitive.

La délibération du grand conseil montra clairement qu'un changement d'orientation complet s'était opéré dans les vues du gouvernement; on signalait et l'on grossissait à plaisir les difficultés résultant de l'existence des biens d’Église, garantis par le traité de Paris. On faisait toute sorte d’objections au plan de répartition des revenus, proposé jadis par M. Guillaume; à la fin de la discussion, il ne resta que deux propositions en présence, celle des chrétiens libéraux, demandant la séparation complète avec retour de tous les biens ecclésiastiques à l'État, et celle ajournant indéfiniment la question de la séparation. Ce fut cette dernière solution qui l'emporta.

Le Journal religieux, dans le même numéro, (Journal religieux, 1872, n° 70.) apprécie ce résultat dans deux sens différents.

«C'était peut-être le meilleur parti, dit-il d'abord, puisque d'un moment à l'autre la question peut être reprise, tandis que la proposition du protestantisme libéral aurait été infailliblement rejetée par le peuple.» Puis, dans l'article suivant: «Nous envisageons cette décision comme un vrai malheur pour l'Église et pour l'État; nous prévoyons que la revision de la loi amènera des conflits et de douloureuses divisions.»

La revision était la conséquence nécessaire de l'ajournement de la séparation; le statu quo était impossible; les protestants libéraux réclamaient leur représentation dans l'Église nationale; le gouvernement était prêt à leur en ouvrir les portes toutes grandes.

Le 19 décembre, le grand conseil adopta, par 30 voix contre 29, une proposition que M. Jules Montandon avait présentée déjà un an auparavant: pour satisfaire au principe de l'égalité de tous devant la loi, la loi devait être revisée, afin que la minorité libérale pût avoir ses pasteurs et sa représentation dans l'Église: la motion visait spécialement la suppression de la consécration synodale. Le conseil d'État fut chargé de faire rapport.

Ce vote décida du sort de l'Église neuchâteloise; à une voix de majorité, la revision de la loi était adoptée, dans le but clairement indiqué de faire entrer le libéralisme religieux dans l'Église. La lutte allait éclater plus intense que jamais; et, dès ce moment, on put prévoir que la résistance serait inutile; le gouvernement se prononçait ouvertement pour la revision et contre la séparation; il imposait ce programme au parti radical, si bien que l'existence du parti se trouva liée au triomphe de la nouvelle loi: de là, l’âpreté de la lutte et la violence de la polémique; l'examen calme d'un problème aussi délicat devenait impossible; toute discussion se heurtait contre un parti pris.

Et cependant, si une question aurait mérité d'être traitée pour elle-même et en dehors de toute préoccupation politique, c'était bien celle de la séparation. Le parti radical l'avait eue dans son programme: elle avait été recommandée par MM. Piaget, Aimé Humbert, G. Guillaume, présentée en toute confiance par le conseil d'État, énergiquement défendue par MM. Buisson et Pécaut. C'était une mesure d'équité, un principe de justice, qui avait les sympathies d'hommes distingués de tous les partis; le peuple ne la comprenait pointa l'origine, mais elle avait conquis depuis quatre ans des partisans toujours plus nombreux; elle s'imposait comme la seule solution qui pût éviter des déchirements. Et c'est à ce moment qu'elle est repoussée, sous prétexte de difficultés d'exécution qu'il aurait été facile de vaincre. La question était si peu politique en elle-même, que le parti gouvernemental, quoique en grande majorité dans le grand conseil, eut fort à faire à grouper ses adhérents: ce ne fut qu'à quelques voix près que furent prises les décisions les plus graves. Et, si le peuple avait été consulté, il est très probable que la loi revisée n'aurait jamais été exécutée.

Le comité central de l'Union évangélique se rendit immédiatement compte du danger: il entreprit la lutte avec la plus grande énergie et, pendant les neuf mois qui s'écoulèrent jusqu'à la dernière votation, il déploya une activité incessante: les hommes dévoués dont il se composait, ont droit à la reconnaissance de tous les chrétiens évangéliques: ils ont fait tout ce qui était humainement possible pour combattre la nouvelle loi. prévoyant qu'elle aurait fatalement un schisme pour conséquence.

Le 4 décembre, le comité se réunit pour examiner quelle situation résultait pour lui de l'ajournement de la séparation et de la revision imminente de la loi.

M. Henri Jacottet, député au grand conseil, était partisan déclaré de la séparation et il aurait désiré que, dès ce jour. l'Union arborât ce drapeau. Mais on craignait que le peuple ne le suivit pas et le comité se rangea à l'idée de demander au grand conseil que toute minorité religieuse fût autorisée à se constituer en Église et que les revenus des biens ecclésiastiques fussent répartis chaque année entre toutes ces associations, libres désormais de s'organiser selon leurs principes.

Ces propositions furent discutées dans une assemblée générale qui eut lieu à Neuchâtel le 11 décembre; elles furent assez vivement combattues par quelques délégués. Il leur répugnait d'organiser des Églises libérales et d'assurer leur existence avec les revenus des biens d'Église. D'autres estimaient que le moment d'agir n'était pas arrivé et qu'il fallait attendre de voir ce que proposerait le conseil d'État. M. H. Jacottet se prononça nettement pour la séparation pure et simple. Cependant l'assemblée décida d'adopter les propositions du comité, mais de n'adresser la pétition au grand conseil que si la revision de la loi était décidée, ce qui eut lieu la semaine suivante.

Sur la proposition de M. Robert-Tissot, on déclara avant tout que la séparation était la solution la plus simple, la plus logique et la plus désirable.

Il est regrettable que toute la pétition ne se soit pas bornée à cette seule et unique déclaration. Toutes les mesures intermédiaires, auxquelles le parti évangélique se rattacha jusqu'à la fin, ne firent que compromettre la situation. Il aurait été beaucoup plus simple de prendre au mot les chrétiens libéraux et de se joindre purement et simplement à leur proposition, demandant la séparation, avec retour à l'État des biens ecclésiastiques. Le peuple aurait peut-être beaucoup mieux compris qu'on ne le supposait, une solution aussi claire et aussi juste, tandis que le système des répartitions de revenus soulevait de légitimes appréhensions.

Dans cette même séance, M. Gustave Rosselet, pasteur à Cortaillod, défendit une opinion qu'il avait exposée précédemment dans une petite revue qu'il rédigeait, les Annales de l'assurance du salut; il demandait la convocation d'un grand synode constituant, où toutes les paroisses seraient représentées et qui donnerait à l'Église sa loi organique: il faisait complètement abstraction de l'opposition entre évangéliques et libéraux, et il préférait voir ces derniers dans l'Église, afin d'avoir l'occasion de les convertir. Cette proposition maintenait la confusion de l'Église et de la nation et livrait l'Église aux luttes doctrinales que l'on redoutait; elle fit cependant quelques voix dans l'assemblée; son auteur la présenta de nouveau dans une série de conférences pendant l'hiver 1873. Cette opposition inattendue, venant d'un pasteur connu pour son attachement à l'Évangile, créa des embarras sérieux à l'Union évangélique.

| Chapitre précédent | Table des matières | Chapitre suivant |