Ambassadeurs pour Christ

----------

Nicolas-Louis, comte de Zinzendorf d'après le tableau de A. Belle. Paris 1719.

Que tous soient un comme nous sommes un. Ce voeu du Christ, qui est aussi le nôtre, est loin d'être complètement réalisé. Mais l'idée de l'unité progresse et mûrit parmi les chrétiens, grâce aux nombreux apôtres de la fraternité que les temps modernes ont vus paraître. Parmi les premiers, il faut citer les membres de l'ancienne Église des Frères de Bohême et de Moravie, fondée en 1457 par les disciples de Jean Hus. Parvenus à la connaissance de la vérité après s'être affranchis du joug de Rome, et se sentant seuls, ils essayèrent, dès le XVe siècle, d'entrer en rapport avec ceux qui, dans les différents pays de l'Europe chrétienne, pouvaient partager leurs sentiments.

Leurs ambassadeurs parcoururent donc l'Europe, mais sans trouver ailleurs que chez les Vaudois du Piémont le bon accueil qu'ils cherchaient. Mais ils ne se laissèrent pas décourager, et, dans la suite, le succès vint couronner leurs efforts. En 1547, des persécutions ayant éclaté dans le Royaume de Bohême, des milliers de membres de l'Église des Frères émigrèrent en Pologne, où ils fondèrent une quarantaine de nouvelles communautés. Ces émigrés, navrés des luttes qui divisaient alors les Luthériens et les Réformés en Pologne, essayèrent d'y mettre un terme et eurent la joie de voir aboutir leurs généreux efforts. En 1570, les adversaires se réconcilièrent, et les Frères se joignirent à eux. Le même but fut atteint une seconde fois, en Bohême, en 1609. Cette année-là, toutes les Églises évangéliques du Royaume de Bohême fusionnèrent pour constituer une Église nationale tchèque. L'idée de la fusion des Églises, qui nous semble si moderne, est donc, en réalité, vieille de 300 ans.

L'ancienne Église de l'Unité des Frères a disparu dans l'orage de la persécution. Mais elle a revécu, sous une forme plus idéale encore, grâce au comte de Zinzendorf. Avant même d'avoir entendu parler de cette Église, Zinzendorf tendait au même but. Mais il était plus ambitieux, plus audacieux encore. Son désir était d'étendre jusqu'aux extrémités du monde les limites de la communion des saints qu'il rêvait. Et les derniers survivants de l'Église persécutée, qu'un hasard providentiel vint mettre sur son chemin, devinrent les instruments qu'il lui fallait pour exécuter ses plans.

Il

a

fait d'une Église de martyrs une Église de conquérants, il a

transformé ces fugitifs en apôtres de la communion fraternelle.

Mais Zinzendorf n'a pas attendu sa rencontre avec les Moraves

émigrés

pour travailler dans cet esprit. Âgé de 19 ans, il vint à Paris,

où il fit la connaissance du Cardinal de Noailles, archevêque de

Paris, et se lia d'amitié avec le vénérable vieillard. Le cardinal

était en ce moment-là le dernier espoir des Jansénistes, le

dernier soutien de la liberté de conscience dans le sein de l'Église

romaine, et tous les regards étaient attachés sur lui. Il n'en

fallait pas davantage pour lui attirer les sympathies du jeune

comte.

Herrnuhut vers 1730

Lorsque le cardinal céda aux menaces de Rome, ce fut un coup terrible pour Zinzendorf, une amère déception. L'amitié subsista cependant jusqu'à la mort du cardinal, en 1729. Peu après son retour en Allemagne, Zinzendorf ayant demandé au cardinal d'accepter la dédicace d'une traduction française du Vrai Christianisme de Jean Arndt, le cardinal le conjura de renoncer à cette idée. Mais Zinzendorf oublia, paraît-il, que le cardinal avait refusé de voir son nom à la tête du livre de Arndt, et le lui dédia quand même. Le livre lui-même plut au prélat, mais la dédicace d'un ouvrage protestant le mit dans un cruel embarras. Zinzendorf ne le lui a pas causé volontairement. Nous ne citons ce trait que pour montrer à quel point il ignorait les barrières qui séparent les Églises; ces difficultés, ces embarras n'existaient pas pour lui. Sa largeur d'esprit ne manqua pas de lui attirer des désagréments de toute espèce. Se sentant pressé de faire quelque chose pour les catholiques de l'Allemagne, il avait publié en 1727 un livre de cantiques à leur usage. Cette publication fut bien reçue par la plupart de ceux auxquels elle s'adressait. D'autres s'en scandalisèrent et accusèrent Zinzendorf de pencher au catholicisme.

Ce fut bien pis lorsque, encouragé par le succès de cet ouvrage, il se mit en tête d'en publier un second, plus étendu que le précédent, et de le faire autoriser par le pape. Zinzendorf vénérait le caractère de l'homme qui occupait alors le Saint-Siège. Benoît XIII était universellement connu pour la sainteté de sa vie, non moins que pour sa sagesse et sa tolérance, et plusieurs amis avaient encouragé Zinzendorf à se mettre en relation avec lui. Mais le comte, ne sachant quel titre lui donner, hésita. La lettre, qu'il avait déjà écrite, ne fut pas expédiée, et le livre ne parut pas. Mais un adversaire réussit à mettre la main sur le brouillon, et il en tira parti contre lui. Longtemps, on considéra comme un fait acquis que Zinzendorf visait à un chapeau de cardinal!

Le réveil de Herrnhut avait fait de l'humble colonie des émigrés reçus charitablement par Zinzendorf une ville située sur la montagne. C'étaient des gens venus de tous côtés, mais animés des mêmes sentiments, prêts à quitter leurs nouveaux foyers pour l'amour de Jésus-Christ. Et bientôt, grâce aux ouvriers que Dieu lui avait envoyés, l'oeuvre de Zinzendorf prit une envergure extraordinaire. Herrnhut, à peine fondé, devint le point de départ d'une activité exercée jusqu'aux extrémités du monde. On désirait faire connaître auprès et au loin, aux amis du règne de Dieu, les choses accomplies par Dieu pour la colonie de Herrnhut. On éprouvait le besoin de tendre la main à tous ces frères, de les encourager en leur parlant des expériences qu'on avait faites. Et comme la correspondance la plus active ne suffisait pas (Zinzendorf était capable d'écrire des lettres de 5 heures du matin jusque dans la nuit, pour ainsi dire sans interruption.), on se décida à envoyer des messagers aux amis de Herrnhut, comme l'avaient fait jadis les Frères de Bohême.

Zinzendorf a dit un jour que tout vrai morave devrait avoir toujours son baluchon sous sa chaise, afin que, le jour où on lui dirait de partir pour quelque lointain pays, il n'eût qu'à se baisser pour le ramasser et partir. De fait, très souvent, les choses se sont passées ainsi. On tirait au sort, et du jour au lendemain, les ambassadeurs partaient.

En août 1727, Jean Schindler se met en route pour la Transylvanie, où l'on croyait qu'il y avait des Églises ayant besoin d'être encouragées. Tandis que Christian David, le fondateur de Herrnhut, parcourait avec un autre frère l'Autriche, en particulier la contrée de Salzburg, d'autres visitaient, au péril de leurs jours, la Bohême et la Moravie. Plusieurs ont payé leur audace de leur vie. En 1730, une agape fut célébrée à Herrnhut en l'honneur de 56 membres de la jeune Église qui avaient déjà été jetés en prison pour leur foi. Le 12 août 1728, on envoya des messagers à Halle, à Sorau, à Goerlitz, en Silésie, dans le Brandebourg, en Angleterre, au Danemark, en Suède, en Autriche.

En

1731,

nous rencontrons Christian David dans le Wurtemberg, à

Lausanne et à Montmirail. D'autres frères, en séjour à Zurich,

font savoir à Herrnhut que le duc de Savoie vient d'expulser

quelques centaines de Vaudois. Zinzendorf décide aussitôt de leur

offrir Montmirail comme refuge. En 1734, le comte envoie des

messagers à St-Pétersbourg, chargés de voir ce qu'il pourrait y

avoir à faire pour Christ dans l'immense empire russe. En 1735, une

délégation part pour Stockholm et la Laponie. Le théologien

suédois Arved Gradin va à Constantinople. André Jaeschke part pour

Bukarest, voulant essayer de découvrir en Roumanie des représentants

dispersés de l'ancienne Église de l'Unité. On croyait savoir aussi

qu'il y avait dans le Caucase des réfugiés moraves, et l'on fit des

tentatives de ce côté-là.

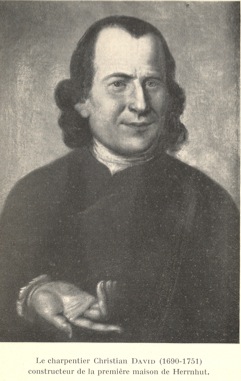

Le charpentier Christian David (1690-1751)

constructeur de la première maison de Herrnhut

En 1736, nous trouvons réuni à Marienborn un synode composé de 11 membres, Zinzendorf, la comtesse, Christian David, Fréd. de Watteville et quelques autres. Les délibérations durèrent trois jours, et l'on décida que Zinzendorf irait en Angleterre et à Berlin, que Fr. de Watteville visiterait les Huguenots persécutés en France, qu'on enverrait des frères en Hollande, en Norvège, en Livonie et en Esthonie, qu'une nouvelle expédition partirait pour la Pensylvanie, et que des missionnaires se rendraient à Surinam. Tout ceci fut décidé en trois jours, par ces onze chrétiens réunis.

Nous accompagnerons quelques-uns de ces frères dans leurs pérégrinations, en Europe tout d'abord, puis dans quelques pays lointains.

En 1727, le tisserand David Nitschmann III et son cousin, Jean Nitschmann, partent pour remettre au prince Charles de Danemark une histoire de la colonie de Herrnhut. Après avoir parcouru à pied l'Allemagne, ils arrivent à Hambourg, leurs bas et leurs souliers déchirés, et sans argent. Une âme charitable leur procure des places dans la diligence de Copenhague.

«Le 17, écrit David Nitschmann, nous arrivâmes à Corsör. À une demi-heure de la ville, nous perdîmes une boîte à chapeau qui contenait les lettres pour le prince et pour la princesse. Jugez de mon effroi! Seigneur, me dis-je, tes chemins sont bons, mais le plus souvent singuliers. Le 18, nous arrivâmes à Roskilde où nous attendait depuis deux jours la voiture de son Altesse royale. Mais l'affaire de la boîte à chapeau nous obligea de refuser l'offre gracieuse du prince. Le 19, nous arrivâmes à Copenhague, où j'eus encore bien des déboires au sujet de la boîte égarée, des démêlés sérieux avec un marchand qui l'avait ramassée.

«Le 23, nous arrivâmes à Wemmethoffte. L'aubergiste, voyant nos habits déchirés, ne voulut pas nous recevoir. Il nous prenait pour des mendiants et se moqua de nous, quand nous lui dîmes que nous avions affaire à leurs Altesses royales, Mais il changea d'avis, lorsque le secrétaire du prince vint nous souhaiter la bienvenue.

«Ce même jour, nous eûmes auprès de leurs Altesses royales une très gracieuse audience, En faisant sa révérence, Jean Nitschmann manqua son coup et s'étendit de tout son long sur le plancher. Peu s'en fallut qu'il ne renversât le poêle en tombant, et l'alerte fut vive. Sans être moi-même courtisan, je savais que mon cousin était encore moins expérimenté que moi dans l'art de faire des révérences, et je fus si effrayé de l'aventure, que je fus sur le point de faire moi-même une bévue.

«Le 25, nous eûmes une seconde entrevue avec leurs Altesses royales, de 7 à 10 heures du soir. La princesse en particulier nous fit un accueil très gracieux, et nous dit que nos lettres et manuscrits perdus étaient arrivés de Copenhague. Puis Jean Nitschmann dut lui parler, ainsi qu'à monsieur son frère, de son emprisonnement et de sa sortie de la Moravie. Leurs Altesses royales en eurent à plusieurs reprises les larmes aux yeux.

«Le 29, le chambellan, M. de Pless, nous conduisit pour la troisième fois, comme d'habitude le soir, auprès de leurs Altesses royales, qui me demandèrent de leur parler tout au long de la conversion du baron de Watteville, du margrave de Bayreuth et du duc de Saalfeld.

«Le 30 nous eûmes notre dernière audience. Le prince voulut me prendre à son service, mais je refusai humblement. En prenant congé de nous, M. de Pless nous embrassa et nous dit: «Allez, mes frères, que Dieu vous ramène chez vous sains et saufs. Saluez tous les enfants de Dieu qui se trouvent chez vous, et souvenez-vous en particulier de moi dans vos prières!»

«Le 1er novembre, nous partîmes de Wemmethoffte pour Herrnhut. Le prince Charles nous fit conduire jusqu'à Roskilde dans une voiture attelée de quatre chevaux.»

La Ronneburg près de Hanau (hesse)

Ainsi, les frères allaient jusque dans les châteaux des rois, non pour y recevoir, mais pour y donner. Heureuses courses, où l'on savait encore distinguer les vraies richesses des faux biens de la terre! Heureux aussi ces pauvres vagabonds qui possédaient le vrai trésor et qui, pour l'amour de celui-ci, étaient les bienvenus partout, même chez les rois!

Tandis que ces humbles étaient reçus même par des rois, Zinzendorf lui-même, le comte de l'Empire, recherchait la société des humbles de ce monde. Expulsé de Saxe, il devint le chevalier errant de Jésus-Christ. Sa première résidence fut un château en ruines, la Ronneburg, dans la Wetterau, qui servait alors de retraite à toutes sortes de vagabonds. Christian David, qui avait inspecté les lieux, avait dit au comte:

— La Ronneburg n'est rien pour vous!

— Christian, répliqua le comte, n'as-tu pas été au Groenland?

— Ah! s'écria alors Christian, si c'était comme au Groenland, à la bonne heure. Mais la Ronneburg? Ce serait votre mort!

Cela n'empêcha pas Zinzendorf de s'installer à la Ronneburg avec sa famille. Aussitôt arrivé, il s'occupa activement de ses malheureux habitants qui se rattachaient à toutes sortes de dénominations et qui ne manquaient pas de biens spirituels seulement. Il commença par leur procurer du pain et des vêtements. La jeune comtesse Bénigna, fillette de 10 ans, s'occupait des filles, et le jeune comte Chrétien René, qui n'avait que 9 ans, des garçons. Chacun payait de sa personne pour le bien de ces malheureux.

Après six semaines, Zinzendorf, laissant les siens à la Ronneburg, partit pour la Livonie. Avec son exil a commencé sa carrière de pèlerin, qui a duré tout le reste de sa vie. Il avait acquis la certitude que c'était la volonté de Dieu qu'il travaillât à son service en tout lieu, et partout où il se présentait une occasion pour le faire.

Quelquefois, nous le voyons voyager dans son propre carrosse, accompagné de ses laquais, comme il convenait à son rang. C'est ainsi qu'il se rend à Copenhague, pour y assister au couronnement de son cousin, le roi de Danemark. On le loge dans un des plus beaux appartements du château de Friedrichsburg, on le comble d'honneurs. Le roi lui confère l'ordre du Danebrog, en lui exprimant dans les termes les plus aimables l'estime et l'affection qu'il a pour lui. Mais Zinzendorf ne tenait pas aux honneurs.

— Je croyais presque que vous ne l'accepteriez pas, lui dit la reine après la cérémonie.

— Eh! Madame, répondit le comte, pourquoi non? Pour l'amour du Seigneur, je me ferais laquais, s'il le fallait.

Et c'est vraiment sous la forme d'un serviteur que nous le rencontrons le plus souvent. Parfois seul, ou en compagnie d'un des humbles de ce monde. Gentilhomme jusqu'au bout des ongles, il marchait droit, la tête haute, sans regarder son chemin, et comme il était myope par-dessus le marché, il se heurtait à tous les cailloux du chemin et trébuchait souvent. Mais ces désagréments ne l'empêchaient pas de chanter ses cantiques, ou de méditer ou d'échanger de bonnes paroles avec ceux qu'il rencontrait. La situation devenait critique, lorsque l'argent venait à lui manquer. Un jour que, très fatigué et à bout de ressources, il frappa à la porte d'une maison pour demander un verre d'eau et un morceau de pain, on le prit pour un mauvais plaisant, et l'on se moqua de lui au lieu de le secourir. Mais souvent le secours venait d'une façon inattendue. Partout, son passage laissait des traces ineffaçables. Si l'on prêchait toujours ainsi, disait-on à Riga, il faudrait bien que tout le monde se convertît!

Voici quelques détails sur le voyage qu'il fit en 1725 dans l'Allemagne méridionale. Il part d'Ebersdorf, le 12 novembre, en compagnie du boulanger de la cour, Christophe Schönweck, avec lequel il a toutes sortes d'entretiens sérieux.

«Le 13, écrit-il, j'arrivai à Bayreuth, à 9 heures du soir. De toute la journée, je n'avais mangé que trois poires et un morceau de pain. Mais j'étais joyeux dans le Seigneur. Tant qu'il fit jour, je marchai sans difficulté. J'avais mes livres et d'autres objets, ainsi que mon linge, dans les poches de mon manteau. Nous le portions à tour de rôle. De 5 heures à 9 heures, je marchai moins facilement. Il y avait tant de boue et de cailloux sur le chemin qu'il n'y avait presque plus moyen d'avancer. Mais le Seigneur m'assista. Au Perlenbach, je bus de l'eau dans le chapeau de Christophe. Non loin de Lützelried, je rencontrai une femme, avec un enfant qui me regarda si gentiment qu'elle dut me promettre de me le laisser dans quelques années....

«Ce soir-là, je chantai mes cantiques avec une joie profonde, malgré les difficultés du chemin. Notre compagnon ne voulut pas m'écouter et s'éloigna de nous. Bientôt, nous ne vîmes plus ni lui, ni sa lanterne; comme je n'avais pas de bottes, je me mouillais les pieds dans toutes les flaques.»

À Bayreuth, il loge chez le sellier Berthold, qu'il était allé voir.

— Vous ressemblez au comte, lui avait dit celui-ci. Je suis presque sûr que c'est vous!

Zinzendorf n'ayant pas pu dire le contraire, Berthold lui dit:

— C'est bien, vous logerez chez moi

«Et, écrit Zinzendorf, je reposai dans la paix du Seigneur!»

Le lendemain, il renvoie Christophe à Ebersdorf. Le sellier Berthold et le cordonnier Niedermann l'accompagnent à Lindenhardt. «Chemin faisant, dit-il, ils me racontèrent comment, dans cet endroit, les réveillés s'étaient réunis.... Il faisait nuit, et un brouillard épais, quand nous arrivâmes à Lindenhardt chez le ministre Degen. Ce soir-là, je parlai avec une ardeur toute particulière. Je ne me fis pas connaître à mes auditeurs avant de leur avoir dit nettement la vérité, et ils l'acceptèrent en toute simplicité. Lorsque, à minuit, je me fus retiré, la femme du ministre dit au cordonnier Niedermann: C'est sûrement le comte! Et Niedermann avoua. Dès le lendemain, on me fit beaucoup d'honneurs. Le ministre m'accompagna quelques heures et me prêta ses chevaux jusqu'à Nüremberg.... J'exhortai mon cocher, qui était catholique, à aimer bien tendrement le Sauveur. Écoutez, mon cher frère, lui dis-je, le jour de la St-Thomas approche. Lorsque vous entendrez lire l'Évangile de ce jour, écoutez bien et demandez au Sauveur de vous faire refaire l'expérience de Thomas! À Nüremberg, je parvins à me tirer d'affaire. À l'auberge du Lion rouge, où je descendis, on me donna une minuscule mansarde. Comme j'avais donné au cocher ma dernière piécette, je ne dînai pas. Le soir cependant, pour ne pas irriter les gens, je dus me faire servir quelques racines de persil. Le Seigneur y mit sa bénédiction.»

Plus tard, Zinzendorf voyagea le plus souvent avec toute une suite de frères et de soeurs, une sorte d'Église ambulante, composée de ses collaborateurs, et qui l'accompagnait de lieu en lieu. C'était l'Église des Pèlerins, une brigade, dirions-nous. Dans cette Église ambulante, les assemblées se faisaient avec la même régularité qu'à Herrnhut. Dimanches, jours de fête, de communion et autres, y étaient observés comme partout ailleurs. Ce qui la caractérisait, c'est que tous ses membres, jusqu'aux moindres domestiques, étaient en même temps des employés de l'Église, des ouvriers du Royaume des cieux. Les jours se passaient en conférences, en correspondances, en travaux de toute espèce. On recevait des visites de tous les coins du monde, on prêchait à tous le salut en Jésus-Christ. De temps en temps, quelque membre de la société se séparait des autres pour exécuter quelque mission lointaine. C'était, en un mot, le bureau central de l'oeuvre. Partout où il s'installait, la vie naissait, le rang et la personnalité du comte lui ouvraient toutes les portes. En général, on l'écoutait, et lorsqu'on l'éconduisait, on le faisait avec les ménagements et la considération dus à son rang.

Dans ses voyages, Zinzendorf a trouvé plus d'un nouveau collaborateur. À Halle, en 1736, on lui présenta M. de Peistel, lieutenant dans la garde du prince Léopold de Dessau.

«Zinzendorf, raconte M. de Peistel, me demanda d'un air très sérieux: Aimez-vous le Seigneur Jésus? — Oui, répondis-je, mais pas autant que je le voudrais. — Avez-vous quelques relations fraternelles? demanda-t-il encore. — Oui, il se trouve ici deux simples soldats, qui aiment eux aussi le Seigneur Jésus. — Vous rencontrez-vous quelquefois? — Nous nous voyons presque tous les jours. — C'est bien, dit le comte. La communion fraternelle est nécessaire. Sans elle, il n'y a pas de christianisme.

«Comme le comte était déjà remonté en voiture pour repartir, il ordonna au postillon d'attendre encore un moment, redescendit et me dit: Mon cher lieutenant, j'ai une demande à vous faire. Je désire que vous me promettiez une chose, ici, sous la voûte du ciel! — Tout ce que vous voudrez, répondis-je. — Si jamais vous vous sentez devenir infidèle au Sauveur, écrivez-moi! — Et sans attendre ma réponse, il remonta en voiture. Pour moi, je suppliai mon cher Sauveur de permettre que je mourusse plutôt que de l'abandonner jamais. Je lui promis de lui demeurer fidèle, alors même que je devrais être destitué ou enfermé à Spandau. Ce n'était pas un danger imaginaire, car on connaissait mon intimité avec de simples soldats. Déjà le mépris et les moqueries ne manquaient pas. En marche pour une revue, des soldats allèrent jusqu'à me persifler dans leurs chansons. Je gardai le silence, car le commandant paraissait y trouver du plaisir.

«En 1738, il y eut un réveil dans le régiment. Plus de 40 soldats se montrèrent en peine de leur salut. Je louai une maison, où deux soldats, Rauch et Jacobi, firent des réunions. (C'était une sorte d'union chrétienne.) Le témoignage qu'ils rendaient à l'Évangile porta ses fruits, même chez ceux qui ne venaient que par curiosité. Bientôt, ces réunions excitèrent l'attention. Deux aumôniers nous accusèrent auprès du lieutenant-colonel, comte de Dohna, lui disant que leur ministère tomberait en mépris, s'il était permis à de simples soldats d'enseigner la religion. Le comte, homme plein de sagesse, ne condamna pas nos réunions, mais il promit de soumettre la chose au prince, notre commandant. À l'ouïe de cette communication le prince demanda — » Où ces gens se réunissent-ils? — Chez le lieutenant de Peistel. — Comment font-ils leur service? Le comte dut témoigner que c'étaient de bons soldats. — Eh bien, répliqua le prince, ne les molestez pas. Quand viendra la fin, il faudra bien que nous en venions là nous-mêmes!»

«Lorsque, en 1758, pendant la guerre de sept ans, le prince Maurice fut gravement blessé et emmené prisonnier à Bautzen, je m'y rendis de Herrnhut où je vivais alors, ayant obtenu mon congé, et je lui fis demander de me recevoir. Il répondit: «Que Peistel vienne sur le champ, car mon âme revit toutes les fois que j'entends son nom.» Je voulus lui demander pardon de toutes les sottises dont je m'étais autrefois rendu coupable, mais il ne voulut pas s'en souvenir, et me dit: «J'ai toujours trouvé en vous un vrai chrétien.» Dans cette visite j'eus l'occasion de lui parler avec effusion des miséricordes de mon Sauveur, car je le trouvai en souci de son âme. Et, à sa demande, je retournai souvent le voir.»

Transférés à Potsdam, les soldats Rauch et Jacobi ne tardèrent pas à y faire de nouvelles réunions pour soldats. Ces soldats firent la connaissance de quelques bourgeois de la ville, qui se joignirent à eux. Une foi vivante, un amour fraternel cordial et sincère animaient la petite société. Cette association chrétienne fondée par des soldats a subsisté jusqu'à nos jours.

Comme le lieutenant de Peistel auprès du prince Maurice, Zinzendorf lui-même a exercé son ministère auprès du roi de Prusse, Frédéric-Guillaume 1er. Celui-ci l'invita un jour lui-même à venir le voir au château de Wusterhausen. «Cette nouvelle, dit Zinzendorf, me fut très agréable, car je savais que le roi m'envisageait comme un homme à moitié ridicule, à moitié dangereux. Il paraissait vouloir interdire ou du moins entraver l'oeuvre des Frères dans ses États, ce que je désirais prévenir, si possible.»

Voici ce que Zinzendorf dit lui-même de cette entrevue:

«L'unique intention du roi était de s'amuser à mes dépens. Mon beau-père, le feld-maréchal de Nazmer, m'avertit que des choses désagréables m'attendaient. Le roi ne me connaît pas, répondis-je, et je ne le connais pas non plus. Nous apprendrons à nous connaître! Le conseiller intime Schuhmacher vint me présenter les compliments du roi; puis il ajouta: Qu'est-ce qui vous a amené à Wusterhausen? Est-ce votre bonne ou votre mauvaise étoile? — C'est mon cher Sauveur, lui dis-je.... Il m'exprima ses voeux pour que tout se passât bien pour moi, m'avertissant que le roi était un singulier personnage. Il me pria encore instamment de me tenir sur mes gardes, et de ne pas me fier aux apparences.»

Le roi vit bientôt qu'il avait affaire à un homme tout différent de celui qu'on lui avait dépeint. Il admira le parfait bon sens du comte, sa connaissance du monde, son indépendance de caractère et sa rare franchise. Il le retint trois jours auprès de lui.

«Lorsque je pris congé de lui, raconte Zinzendorf, il me demanda ce que je pensais de lui maintenant.

— Votre Majesté, lui dis-je, est aussi bien disposée pour moi aujourd'hui qu'elle l'était peu tout à l'heure encore. Mais il se peut que, dans quelques semaines, vous soyez de nouveau aussi mal disposé que jamais à mon égard.

— Ne me considérez-vous donc pas comme un homme d'honneur? me demanda-t-il alors. Me croyez-vous inconstant?

— Non.

— Quelle est alors votre pensée?

— Je crois que les princes et les rois sont obligés de croire ce que leurs courtisans veulent qu'ils croient!

— Bien, dit le roi. Si quelqu'un me dit de vous quelque chose de défavorable, je vous le ferai savoir par le premier courrier, et vous prierai de me répondre immédiatement; j'aurai confiance en vous et en nul autre, jusqu'à ce que je vous surprenne à dire un mensonge. Si vos ennemis vous accusent malgré cela, je les obligerai à fournir leurs preuves.

— Si votre, Majesté en use ainsi, lui répondis-je, nous cheminerons bien ensemble.

— Et maintenant, ajouta le roi, en présence de ses courtisans, je tiens à rendre ici un témoignage public. Vous, messieurs, et tous ceux qui m'ont parlé du comte de Zinzendorf, vous m'avez indignement trompé. Le diable ne ment pas plus effrontément que vous. Vous m'avez raconté à son sujet tant de choses ridicules que j'avais fini par croire que je pourrais en faire un fou de cour, à moins qu'il ne fût un démon. Et je ne puis nier que j'ai eu envie, moi, le premier, de m'amuser à ses dépens, et que je l'ai fait venir dans ce but. Mais les choses ont pris une autre tournure. Dieu m'a convaincu qu'il est un homme droit et loyal.

«Il m'assura ensuite, dit Zinzendorf, qu'il était prêt à m'aider de tout son pouvoir, partout où il pourrait m'être utile.»

Henri Cossart (1714-1763)

Et le roi tint parole. Lorsque, plus tard, on essaya de l'intéresser dans une querelle à laquelle avait donné lieu un livre de discours de Zinzendorf, il s'écria: «Que personne ne me dise du mal du comte de Zinzendorf, je le porte sur mon coeur.»

Malgré tout, on ne voulut pas permettre au comte de prêcher dans les églises de Berlin. Mais on accourut en foule aux réunions qu'il faisait dans l'appartement qu'il avait loué à la rue de Leipzig. Gens de toute condition et de tout âge, officiers et manoeuvres, dames élégantes et humbles servantes, nobles et bourgeois, chacun voulait l'entendre. Un jour, quarante-deux équipages stationnèrent devant sa porte. Bientôt, le salon ne suffisant plus, on dut monter au galetas, où l'on écoutait debout, pour gagner de la place.

Quelques-uns des collaborateurs de Zinzendorf méritent une mention spéciale, entre autres Arved Gradin, théologien suédois, qui fut chargé d'une mission auprès du patriarche de Constantinople. De son récit de voyage, nous nous contentons d'extraire quelques lignes qui caractérisent nos messagers. N'ayant pas trouvé, à Amsterdam, de vaisseau pour l'Orient, il va s'embarquer à Marseille, accompagné par Henri Cossart.

«Au delà de Châlons-sur-Marne, écrit-il, il nous fallut, pendant un jour et demi, marcher péniblement dans la neige qui avait près d'un pied d'épaisseur. Cependant, à Vitry-le-François, deux paysans consentirent, moyennant un modique pourboire, à nous laisser faire quatre lieues dans leur chariot. Il se présenta encore d'autres occasions dont nous profitâmes avec d'autant plus de reconnaissance qu'une enflure était survenue à la jambe droite du frère Cossart, et qu'il ne marchait plus qu'avec une extrême difficulté. Derrière Chaumont, nous rencontrâmes des rouliers qui allaient à Dijon pour y prendre un chargement de vin. Le frère Cossart prit place sur une de leurs voitures, tandis que je cheminais à côté. La lenteur du pas des chevaux me permettait de lire dans un livre.

«Une autre fois, nous vîmes venir à nous un piqueur avec deux chevaux. Pour 12 stuvres de Hollande (Environ fr. 1.20 - 1929.), le frère Cossart en eut un à sa disposition pendant deux jours. Mais cette fois-ci il ne me fut pas possible de lire en marchant, car les chevaux étaient alertes, et je dus m'estimer heureux de pouvoir les suivre, vu le mauvais état des chemins.

«Au sud de Châlons, la campagne était encore verte, et l'air chaud. Mais les chemins étaient affreux, et nous avions bien de la peine à tirer nos pieds de la boue. Ce fut dans l'obscurité et par une grosse pluie que nous fîmes les deux dernières lieues qui nous séparaient de Villefranche, où nous voulions passer la nuit. Aussi y arrivâmes-nous dans le plus piteux état. C'est maintenant, pensai-je, que nous avons vraiment l'air de pèlerins. Et mon coeur était plein de contentement et de joie.»

Henri Cossart, huguenot d'origine, visita successivement l'île de Man, le Midi de la France, l'Égypte, où il fut reçu par le patriarche de l'Église copte, Rome, Florence, Naples, Bologne, Venise, Vienne, Prague et les Vallées vaudoises du Piémont.

Une lettre que Zinzendorf fit remettre au patriarche des Coptes est toute pénétrée de l'esprit qui l'animait. Il y dit entre autres ce qui suit:

«Un cardinal de Rome, Louis-Antoine de Noailles, a été mon ami intime. Mais je n'ai jamais pu approuver le bruit qu'il a fait dans l'Église romaine. Il y a quarante ans déjà, de chaudes discussions se sont élevées entre nous à ce sujet. «Je t'en prie, m'écrivit-il plus tard, que la différence de nos opinions ne sépare jamais nos coeurs.» Je le lui ai promis, et j'ai tenu ma promesse. Il m'a demandé plusieurs fois oralement ou par écrit si mon Église ne me semblait pas trop petite, et si je ne croyais pas pouvoir faire infiniment plus de bien dans l'Église romaine. Non, lui ai-je dit, le troupeau ne se trouve jamais isolé lorsqu'il est avec son Sauveur. Nous avons de l'amour pour tous, et nous nous laissons aimer de tous.... Nous cherchons à diriger sur Jésus le regard de tous les pécheurs. Pour cette oeuvre, le monde entier nous est ouvert, car la terre lui appartient. Le testament qu'il nous a laissé dans ses derniers discours constitue tout notre système ecclésiastique. Et il est cause aussi que nous ne nous croyons permis de juger aucune des communions chrétiennes. Mais une chose est ne pas juger, une autre est accepter. Nous laissons subsister devant leur commun Seigneur les diverses parties de la chrétienté et nous nous gardons d'exciter dans aucune d'elles des divisions, des différends ou des querelles de mots. Mais nous ne nous laisserons enfermer dans aucune secte au monde. Les dernières volontés de Jésus-Christ nous l'interdisent formellement. Nous n'avons affaire qu'au coeur des hommes pour leur parler pratiquement des vérités incontestables, et notre plan essentiel consiste toujours à réaliser la prière sacerdotale de Jésus: «Que tous soient un! ... » Il n'y a point d'Église mère sur la terre, elles sont toutes soeurs les unes des autres. Il n'y a point de patriarche général de la vraie chrétienté, car nous sommes tous disciples.»

À son passage à Rome, Cossart fut reçu par le pape Clément XIII. «Le bon cardinal Albano, écrit Cossart à Zinzendorf, avait fort à coeur que je fisse une visite au pape. Je représentai à son Éminence que j'étais protestant, et que ma conscience ne me permettait pas de me soumettre au cérémonial en usage. Mais il me répondit: «Non, non, ce ne doit pas être un empêchement. Je vous préparerai les voies, et je vous donne ma parole qu'il ne sera exigé de vous rien qui puisse vous être pénible....»

«On me fit entrer dans une antichambre où je dus inscrire mon nom sur la liste, et où j'attendis environ une heure. Lorsque mon tour arriva, je fus conduit dans une autre chambre où je dus déposer mon épée et mon manchon, puis dans une autre où je trouvai rassemblés de nombreux prélats.

«Il n'y avait que fort peu de temps que je me trouvais là, lorsque le pape m'appela d'une voix affectueuse en me disant: «Soyez le bienvenu, Signor Enrico!» Le chambellan m'engagea à entrer, et aussitôt, après avoir fait avec moi la première révérence à la mode espagnole, en ployant le genou droit, il sortit et me laissa seul avec le pape. Je fis mon second salut au milieu du salon, et le troisième en face du pape.

«Le pape était assis sur une chaise longue fort basse, dans un long vêtement blanc qui lui couvrait complètement les pieds. Il s'inclina très amicalement vers moi, en me faisant signe de venir tout près de lui. Il m'exprima alors son étonnement que j'eusse fait de si longs voyages, et me questionna au sujet de l'Égypte, me demandant à quoi en étaient les choses quant à la religion, ce que je pensais des deux patriarches, etc. Je répondis à ces questions de mon mieux.

«Comment vous en êtes-vous tiré avec ces gens? me demanda-t-il. — Fort bien, répondis-je, parce que j'appartiens à une Église qui possède un esprit d'universalité, de vraie catholicité, et que je suis affranchi par là de cet esprit qui croit qu'il n'y a de salut que dans telle ou telle fraction de l'Église chrétienne. Nous honorons toutes les Églises et leurs conducteurs, mais surtout les enfants de Dieu dans chaque Église, partout où nous pouvons les découvrir, et nous vivons avec eux dans l'amour et dans la communion fraternelle, dont notre commun Seigneur et Sauveur a dit qu'ils étaient le signe auquel on pouvait reconnaître ceux qui sont siens.»

(Cossart se mit alors à lui parler de l'Unité des Frères et de Zinzendorf, enfin des missions moraves parmi les païens.)

«Le pape me répondit d'une manière très affable que cela était fort bien, qu'on ne pouvait rien faire de mieux que de répandre en tout lieu la connaissance de notre Sauveur, et qu'il nous souhaitait du fond du coeur réussite et bénédiction. Puis il me demanda si nous avions déjà vu des fruits de nos efforts. Je continuai donc mon récit et finis par faire mention des deux missionnaires que je venais précisément de visiter en Égypte, et qui se proposaient de faire un voyage dans la partie de l'Afrique qui s'étend au sud de ce pays. «Hé! Hé! dit-il alors, ce sont là de dangereux voyages. Dieu, le Tout-puissant, veuille vous accorder son secours»

«Au moment où nous nous séparions, le bon vieillard posa sa main sur ma tête, en me répétant encore une fois: «Notre bénédiction soit avec vous et avec le peuple chrétien auquel vous appartenez!» Je m'inclinai, le remerciai respectueusement en lui baisant la main, tandis qu'il jetait sur moi un regard plein de bonté. Comme je sortais de la chambre, le chambellan m'embrassa en me félicitant d'avoir obtenu une aussi longue audience, et les autres prélats m'adressèrent également leurs compliments ....»

James Hutton (1715-1795)

En Suisse, à côté de Zinzendorf, l'ami de celui-ci, James Hutton (Hutton épousa une Neuchâteloise, fille du ministre Jonas Brandt, destitué en 1707 pour avoir embrassé le piétisme.), le libraire de Londres, a joué un rôle éminent. C'était un homme tout fait pour ce genre d'activité. Son rang, sa culture, son exquise courtoisie lui ouvraient toutes les portes. On l'estimait même à la cour, à Londres, et il savait employer la considération dont il jouissait pour intervenir en faveur de la cause qui lui était chère. C'est ainsi qu'il se rendit à Paris en 1779 pour faire au ministère de la marine des représentations au sujet du vaisseau missionnaire du Labrador, qui avait été pris par des corsaires français. À Lausanne, il entra en rapport avec Antoine Court, directeur du Séminaire huguenot, et avec les étudiants. Il entendit parler de Paul Rabaut, et espérait que, par l'intermédiaire d'Antoine Court, l'Église morave entrerait en rapport avec l'Église du désert. Hutton fut bientôt l'une des personnalités les plus connues de Lausanne, ou, comme il le dit lui-même dans son style si original: «le rhinocéros du jour, la nouveauté dont on parle». Par lui, chacun entendait parler de la seule chose nécessaire.

Un jour, il se rendit même à Fernex pour y voir Voltaire. Sa mère était, semble-t-il, une cousine éloignée du philosophe. Hutton s'était proposé de lui parler de Newton, pour passer ensuite à autre chose. Mais Voltaire, alité, ne put pas le recevoir. «Il a battu son singe dans un accès de mauvaise humeur, à ce qu'on m'a dit, écrit Hutton à Zinzendorf. Et le singe, méchant animal, l'a mordu. Ses gens ont voulu tuer le singe, mais Voltaire a dit non; que cela avait été sa propre faute, mais que, s'il allait en mourir, ce serait quelque chose de bien ridicule.»

Ainsi, Voltaire manqua l'occasion d'entendre Rutton lui parler de ce qui lui tenait au coeur!

À défaut de Voltaire, Goethe apprit à connaître l'Église des Frères par Susanne de Klettenberg, une amie de sa mère. En 1769, il vint à Marienborn, où siégeait justement un synode, à la réunion de clôture duquel il semble avoir assisté. Il en emporta des impressions bienfaisantes. «Ces braves gens, dit-il, avaient gagné toute mon estime, et il n'eût tenu qu'à eux que je devinsse l'un des leurs.»

Il s'occupa de l'histoire de l'Église des Frères et de leur doctrine. Une lettre qu'il écrivit à Susanne de Klettenberg en 1770 nous dit combien il estimait Zinzendorf, qu'il appelait «son comte». En 1772, les Moraves le comptaient encore parmi leurs amis. Lui-même, devenu vieux, confesse qu'il s'était souvent demandé s'il avait eu raison de tourner le dos à une communauté dont l'esprit avait exercé sur son coeur une influence si bienfaisante.

Tous les messagers des Frères ne rentrèrent pas sains et saufs. Tel Abraham Ehrenfried Richter, riche commerçant de Stralsund, qui, converti grâce au ministère de Zinzendorf, quitta tout et arriva à Herrnhut, brûlant du désir de servir le Seigneur Jésus-Christ. Quoique déjà avancé en âge, il part pour l'Algérie, afin d'apporter aux esclaves chrétiens les consolations de l'Évangile et de prêcher Christ aux Mahométans.

La peste vient d'éclater à Alger. Mais Richter se met courageusement à l'ouvrage. «Me voici donc ici, écrit-il, moi, pauvre homme, plein de courage pour le combat. Le danger ne m'épouvante pas. Ni les hommes, ni les démons ne pourront me faire abandonner ce poste....»

Enfin, après de longues recherches, il trouva une maisonnette dans laquelle il pouvait recevoir à son gré ses chers esclaves. «Le 1er juillet, j'ai tenu une première réunion, assez nombreuse. Je sentais en moi quelque chose des forces d'En-haut, et je crois qu'il en a été de même chez mes auditeurs. Chrétiens, Juifs et Turcs me demandent pourquoi je m'expose ainsi inutilement au danger. Je leur réponds: C'est parce que je me confie en mon Dieu et que je n'ai point de crainte de la mort, car je sais sur qui je me repose.»

Cette lettre, écrite sous la forme d'un journal, nous raconte, au jour le jour, les progrès de la terrible épidémie.

«Je ne nie pas, écrit Richter, que je n'aie tout d'abord frissonné d'horreur, mais ma foi a eu le dessus, et plus j'avance, plus je surmonte toute crainte. Les deux tiers de la population se sont enfuis à la campagne.

«Le 6 juillet. La mortalité augmente de plus en plus. On compte déjà aujourd'hui 120 morts. Mais bientôt on ne les comptera plus.

«Le 9. On doit avoir enterré aujourd'hui 218 personnes. L'imprévoyance de ces gens est inconcevable. Hier au soir, j'ai vu un Maure se coucher contre le mur de ma terrasse. Huit ou dix de ses camarades sont venus dormir à côté de lui. Le matin, il était mort.

«Le 12. Hier, on a enterré plus de 300 personnes. Pour ce qui me concerne, je continue à travailler par la foi sans la vue, et je m'attends au Seigneur. Je lui abandonne, à lui, mon Maître et mon Roi, le soin d'accomplir ce qu'il a résolu, et je m'incline devant lui avec confusion et reconnaissance à la pensée qu'il daigne se servir de moi. Il me tient en même temps à son école, et me rend bien misérable à mes propres yeux. Mais j'apprends aussi toujours davantage à croire en lui et à l'aimer. Au milieu du danger qui m'environne, je n'éprouve plus d'angoisse....

Qu'il est doux et précieux d'être au service du Monarque éternel, quand on cherche à vivre en toutes choses selon sa volonté! Il veut uniquement notre félicité. Et quelle grâce d'être assuré qu'il se tient constamment auprès de nous! Puisse-t-il continuer à bénir son chétif combattant, lui, le fidèle Melchisédek, le Chef sanglant de toute âme qui croit en lui!»

Six jours après, la peste l'emportait. Quelques esclaves l'ont accompagné à sa dernière demeure, et se sont partagé ses livres d'édification, seul héritage qu'il ait laissé.

Avec Cossart et Richter, nous avons déjà franchi les mers. En somme, l'oeuvre missionnaire entreprise par Zinzendorf et ses collaborateurs, en 1732, n'est que la suite naturelle, le complément de leur oeuvre en pays chrétiens. Il a suffi d'une rencontre du comte avec un esclave nègre de St-Thomas, à Copenhague, pour déclancher le mouvement. Depuis longtemps, l'esprit missionnaire animait, d'une manière inconsciente peut-être, les colons de Herrnhut. Matthieu Stach, l'un de nos premiers missionnaires du Groenland, raconte que, dans ce temps-là, en contemplant la rougeur du ciel du côté du couchant, il se disait qu'il devrait aller annoncer l'Évangile aux païens qui habitent ces contrées-là. Le comte lui avait dit que cette partie du monde était habitée par les Groenlandais.

Longtemps, Stach, qui était timide de nature, n'avait osé parler de son projet. Mais lorsque David Nitschmann et Léonhard Dober, nos premiers missionnaires, eurent fait connaître à l'Église les dispositions de leur coeur, Stach se sentit la liberté de parler de ses intentions à F. Boehnisch qui travaillait avec lui au cimetière de Herrnhut. Et il se trouva que Boehnisch avait pris, dans son coeur, la même résolution. Ce fut le signal d'une activité missionnaire intense.

Chaque année, de nouvelles équipes partaient. L'île de St-Thomas, le Groenland, les Indiens de l'Amérique du Nord, Surinam, l'Afrique méridionale, la Côte d'Or, les Samoyèdes de la Russie septentrionale, l'île de Ceylan eurent successivement la visite de messagers de Herrnhut. Huit immenses voyages au cours de huit ans. Vingt autres expéditions suivirent. La mission eut bientôt ses martyrs. Mais les pertes les plus douloureuses n'arrêtèrent pas le mouvement. Et qu'ils étaient difficiles, les voyages d'alors!

En 1733, quatorze frères partirent pour l'île de Sainte-Croix. On quitta Herrnhut à la mi-août. Spangenberg, l'ami et le collaborateur de Zinzendorf, devait accompagner l'expédition jusqu'à Copenhague. À Stettin, on passa une nuit, très agréable sans doute, dans un galetas! Il fallut attendre longtemps une occasion de s'embarquer pour Copenhague, mais les frères ne perdirent pas leur temps. On construisait, en ce moment-là, un orphelinat à Stettin. Un beau jour, ils parurent sur le chantier et se mirent à porter des briques! Arrivés à Copenhague, ils s'embarquèrent pour les Indes occidentales le 12 novembre. Mais ils n'atteignirent leur but que le 11 juin 1734, ayant été repoussés par la tempête jusque sur les côtes de la Norvège, où il fallut hiverner!

Nicolas Garrisson (1701-1781)

Capitaine de l'Irène

Il nous est impossible de suivre ici nos messagers dans leurs périlleuses expéditions. Mais laissez-moi vous conduire encore à bord de l'Irène, qui incarne pour ainsi dire l'esprit missionnaire des Frères. Construit à New-York, ce vaisseau missionnaire était destiné à faciliter à nos messagers leurs lointains voyages. C'était un marcheur incomparable. En 1757, l'Irène fut le premier vaisseau qui arriva d'Amérique à Londres. Quatre autres vaisseaux avaient été pris par des corsaires, et un autre avait dû rebrousser chemin en suite d'avaries. Le capitaine de l'Irène, l'équipage, les passagers, 150 en tout, tous étaient Frères. Gens de différentes nationalités, mais tous au service du même Maître, et animés du même esprit. Le capitaine, Nicolas Garrison, avait pour femme une Neuchâteloise, fille du ministre, M. Brandt, et belle-soeur de James Rutton.

Longtemps l'Irène a servi de trait d'union entre nos missions en Amérique et nos Églises en Europe. Elle a été prise en 1757 par un corsaire français.

Dans ces temps-là, l'Amérique était encore un pays nouveau. La race blanche commençait à le disputer aux malheureux Indiens. Toutes les Églises, toutes les sectes de l'Europe étaient représentées parmi ces blancs. Elles étaient déchirées par des disputes continuelles. C'était la guerre de tous contre tous. Une tâche immense attendait là-bas les messagers de paix.

Deux établissements y avaient été fondés par les colons moraves, Bethléhem (connu aujourd'hui pour ses aciéries) et Nazareth, en Pensylvanie. En 1744, Spangenberg, le collaborateur de Zinzendorf, fut chargé de la direction de l'oeuvre. Il s'agissait de pourvoir au bien spirituel des deux Églises, de visiter les amis des Moraves dans le pays, d'évangéliser les Indiens, etc.

Tout était alors déjà extrêmement cher en Amérique, la main-d'oeuvre surtout, et Spangenberg résolut de se tirer d'affaire sans aucun secours. La terre, qui appartenait aux frères, devait leur fournir la pierre et le bois de construction, le blé pour leur pain, le lin pour leurs vêtements, le fourrage pour leur bétail. Puis, il fallait travailler la matière première, construire des maisons, des moulins, des scieries, des métiers à tisser. Faire marcher une organisation aussi compliquée de manière à nouer les deux bouts aurait déjà été une oeuvre remarquable. Mais Spangenberg avait d'autres ambitions. Bethléhem et Nazareth n'avaient qu'un but, celui de pourvoir aux besoins de l'oeuvre dans toute l'Amérique. Bethléhem n'était qu'une sorte de camp d'où partaient et où revenaient les messagers de l'Évangile. Il devait fournir les hommes nécessaires pour le travail du Seigneur. Un tiers des habitants de Bethléhem étaient toujours en route. Or, Bethléhem n'avait alors que 300 habitants. Deux ou trois fois par an, il fallait encore y recevoir les membres du Synode, soit une centaine de personnes.

Pour mener à bien une pareille entreprise, on recourut à des moyens extraordinaires. C'était une sorte de communisme. On supprima la vie de famille. Les hommes avaient leurs chambres, les femmes, les leurs. Les soeurs non mariées habitaient Nazareth, et les frères non mariés Bethléhem. Les enfants étaient confiés aux soins de surveillants spéciaux. Chacune de ces petites sociétés possédait un petit char. Et lorsqu'on allait à la promenade, on entassait les petits dans la carriole, et le frère surveillant, aidé des plus âgés, tirait le véhicule.

À Bethléhem et à Nazareth, il n'y avait qu'un ménage, une cuisine, et les repas se prenaient en commun. La communauté fournissait aussi à ses membres les vêtements nécessaires. En échange, chacun était tenu de mettre ses forces et son temps au service de l'ensemble. On travaillait gratuitement afin de pouvoir prêcher gratuitement, et chacun y mettait tout son coeur. Lorsque les soeurs déménagèrent de Bethléhem à Nazareth, elles portaient chacune leur rouet sur l'épaule. À peine deux heures après leur arrivée, elles travaillaient déjà toutes.

Aug. Gottlieb Spangenberg (1704-1792)

Les plus humbles travaux étaient considérés comme des devoirs sacrés. À l'écurie même, on travaillait pour ainsi dire religieusement. C'était une grâce que de fendre du bois pour l'amour du Seigneur, et le guet de nuit vaquait à ses occupations «avec autant de soin que s'il avait eu à veiller sur l'arche de l'alliance.» — «Un frère qui travaille à l'écurie ne peut croire qu'il ne fait rien pour le Seigneur. Celui qui est fidèle dans les choses extérieures est un serviteur de Christ aussi respectable et respecté qu'un ministre ou un missionnaire.»

Le travail n'était donc pas considéré comme une corvée à Bethléhem et à Nazareth. Bien au contraire, c'était une fête. On commençait les moissons, de bon matin, par une agape, au cours de laquelle on entendait des discours de circonstance. On y rappelait, entre autres, les règles de l'hygiène qu'il convenait d'observer. Puis on partait, musique en tête, et c'est dans la joie que la moisson commençait et qu'elle se terminait. Le jour où les fileurs et les fileuses avaient à livrer le produit de leur travail, ils avaient une agape. Certaines jeunes filles apportaient parfois une telle masse d'écheveaux qu'elles pouvaient à peine les porter. Les menuisiers, les tisserands, les charrons, les serruriers, les blanchisseuses, les valets de ferme avaient aussi leurs fêtes particulières. Il suffisait qu'un frère eût tenu bon à la cuisine pendant toute une année pour qu'on célébrât l'événement!

De temps en temps, les gens mariés se rencontraient dans la salle de réunion. On s'en donnait à coeur joie à ces occasions-là. Les cordonniers, les tailleurs y apportaient leur ouvrage. Le pharmacien préparait ses poudres. Tel autre faisait des écritures. D'autres tricotaient ou pelaient des carottes tout en causant avec franchise et cordialité des beautés et des devoirs de la vie conjugale. Les conversations étaient entrecoupées de versets de cantiques.

Chaque métier avait ses chansons. Bergers, fileurs, batteurs de blé ou bûcherons chantaient, tout en travaillant, des chansons qu'ils avaient composées eux-mêmes.

À Bethléhem et à Nazareth, la vie intérieure et la vie extérieure se pénétraient mutuellement. L'ordre le plus parfait, la plus minutieuse exactitude régnait dans ces communautés. Dans les affaires d'argent, Spangenberg ne tolérait pas la moindre négligence.

Première maison de Bethléem en Pensylvanie

Les lois qu'il a données à Bethléhem et à Nazareth nous paraissent bien rigoureuses. On y vivait comme dans un camp. On s'y contentait du strict nécessaire, et l'on y travaillait sans relâche, parce qu'on ne pouvait faire autrement. Mais cette organisation, qui nous rappelle celle de Sparte, n'en était pas moins pénétrée d'un esprit de douceur et de charité qui en atténuait les rigueurs. Les enfants, les malades, les frères et les soeurs faibles de santé avaient leur cuisine, leur table particulières. On entourait les vieillards de soins vraiment maternels. On suivait avec soin les frères et les soeurs qui, étant dans le besoin, se gênaient de réclamer, et l'on s'efforçait de deviner leurs désirs. Spangenberg s'inquiétait même du bien-être du bétail. Il voulait qu'on le soignât de façon qu'il fût content et qu'il pût rendre grâces à Dieu à sa manière, d'être l'objet de si bons soins!

L'harmonie la plus parfaite régnait à Bethléhem. L'enthousiasme et la sobriété, l'audace de la foi et l'exactitude dans les comptes, la sévérité et la largeur d'esprit, l'inflexibilité et l'amour de la paix, la discipline et la liberté de mouvement, le physique et le moral ne s'y excluaient pas mutuellement.

Nous ne parlerons pas ici de l'oeuvre missionnaire des Frères en Amérique. Montrons plutôt encore comment Zinzendorf y a poursuivi son autre but, l'union des chrétiens. En 1741, nous le voyons à Philadelphie. Les luthériens y étaient nombreux dans ce temps-là. Mais ils vivaient sans ministres, sans assemblées religieuses. On raconte qu'on demanda un jour à Zinzendorf à quelle Église il se rattacherait de préférence. «À la plus misérable», répondit-il. Les luthériens étaient alors regardés avec dédain par les autres partis religieux en Amérique. Leur état de misère attira Zinzendorf, et il se fit leur conducteur spirituel. Bientôt, les réformés recoururent eux aussi à ses services. Unies par la personne de leur commun conducteur spirituel, les deux confessions oublièrent ce qui les divisait et vécurent désormais en bonne intelligence.

Outre les luthériens et les réformés, toutes sortes de sectes étaient représentées en Amérique, groupements qui, loin de tendre à se rapprocher, se fractionnaient toujours davantage. Quelques-uns, s'affligeant de ces divisions, convoquèrent une sorte de synode qui devait jeter les bases d'une alliance entre les différentes dénominations. Zinzendorf devint l'âme de l'assemblée. À la seconde séance, il fut nommé président.

Zinzendorf aurait voulu voir résulter de ce synode une association comprenant des chrétiens de toutes les dénominations et reposant sur le christianisme du coeur. Cette société ne prit pas tout le développement qu'il aurait désiré, mais bien des âmes, se rattachant à diverses Églises et autres dénominations, oublièrent les diversités d'opinion qui les divisaient et se groupèrent autour des communautés moraves. Ces communautés existent encore et se sont multipliées en Amérique. Et leur centre est toujours Bethléhem.

Pour terminer, une parole de Zinzendorf qui nous donne la clef de son activité: «J'aimerais mieux regarder comme enfants de Dieu 400 personnes qui ne le seraient pas que d'en méconnaître une seule qui le fût. Je ne voudrais pas pour tout au monde être réellement en division avec un enfant de Dieu, qu'il fût catholique, grec, russe, ou de n'importe quelle religion; où que je le trouvasse, je mendierais sa bienveillance et son amitié.»

| - | Table des matières | - |